人間関係のストレスは、日常生活に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。職場、家庭、学校など、どこにいても人と関わる限り避けて通れないこのストレス。今回はその原因や心身への影響を、心理学や医学の知見に基づいてわかりやすく解説していきます。

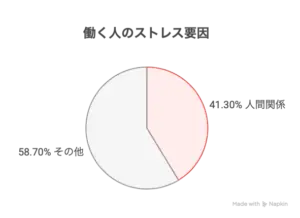

人間関係ストレスの実態と統計データ

職場や学校などでの対人関係のトラブルは、ストレス要因として最も頻繁に挙げられます。実際、厚生労働省の調査では働く人のストレス要因の第1位が「人間関係」であり、全体の41.3%(特に女性では約48.6%)が対人関係にストレスを感じていると報告されています。

【出典】 「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)」厚生労働省

人間関係のストレスの主な原因とは

人間関係のストレスにはさまざまな原因があります。以下に代表的な5つの要因を解説します。

コミュニケーションの不足やすれ違い

日常の会話や報告・連絡・相談が不足することで、誤解や不信感が生まれやすくなります。特にビジネスシーンでは、情報の共有ミスがトラブルの原因になることもあります。自分の意図が正しく伝わらない、相手の気持ちがわからないといった状況が積み重なることでストレスが高まります。

価値観や考え方の違い

育ってきた環境や人生経験の違いにより、人それぞれ物事に対する価値観は異なります。それ自体は自然なことですが、違いを受け入れられず衝突することで摩擦が生じます。互いの正しさを主張し合うことで関係が悪化するケースも少なくありません。

職場でのパワハラやいじめ

権力を背景にした理不尽な指導や言葉の暴力、排除行為などは深刻なストレスを生みます。特に長期にわたるいじめやハラスメントは、被害者の精神状態に大きな影響を与え、うつ病や適応障害などの疾患を引き起こす可能性もあります。

嫉妬や対抗意識によるトラブル

他人の成功や評価に対する嫉妬心や競争意識が高まりすぎると、無意識に敵意や攻撃性を持って接してしまうことがあります。また、相手を見下したり、劣等感を抱いたりすることでストレスが蓄積される傾向も見られます。

無視・排除などの孤立的な行動

集団の中で特定の人物を意図的に無視したり、輪から外したりする行動は、精神的に大きなダメージを与えます。孤立感や自己否定感が強まり、人間関係への恐怖心や不信感を育ててしまう原因となります。

特に職場では、上下関係の中での誤解や伝達ミスが原因で人間関係がこじれるケースが多く見られます。

ストレスが引き起こす心理的な影響

人間関係のストレスは、心の健康に大きな負担をかけます。日常的にストレスを感じ続けることで、以下のような心理的影響が現れやすくなります。

不安感の増大やイライラ

相手の一言や態度に敏感になり、不安や緊張を感じやすくなります。些細なことで気持ちが乱れ、怒りや焦りといった感情が制御しづらくなることがあります。

気分の落ち込みや抑うつ症状

人との関係がうまくいかないことが続くと、無力感や絶望感に襲われ、意欲や興味を失ってしまいます。抑うつ状態が慢性化すると、日常生活にも支障をきたす可能性があります。

孤独感や他人への不信感

誰にも相談できず孤立していると感じたり、過去のトラブルから「人は信じられない」という思いに支配されたりすることがあります。これにより、ますます他者との関係を避けるようになります。

自己肯定感の低下

人間関係で否定的な扱いを受け続けると、自分には価値がないと思い込むようになります。自己評価が下がり、自信を持てなくなってしまいます。

対人関係への恐怖心

人と接すること自体に恐怖やストレスを感じるようになり、会話や集まりを避けるようになります。特定の場面や人物に対して強い緊張感を抱き、生活に支障をきたすこともあります。

これらの症状が進行すると、出勤拒否や引きこもり、対人関係の回避などの行動が生じることもあります。

身体にも現れるストレスのサイン

人間関係のストレスは心だけでなく、体にも多くの影響を与えます。以下に代表的な身体的症状を小見出し付きで解説します。

動悸やめまい、頭痛、腹痛

強い緊張や不安を感じると自律神経が乱れ、心拍数の上昇や血圧の変化が生じやすくなります。その結果、動悸がしたり、めまい、頭痛、腹痛といった身体的不調が現れることがあります。

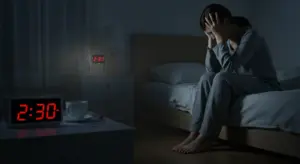

睡眠障害(入眠困難・中途覚醒)

心配事や対人トラブルが頭から離れない状態が続くと、夜なかなか寝つけなかったり、眠りが浅く途中で目が覚めるといった睡眠障害を引き起こします。睡眠不足は体力の低下にもつながり、さらにストレスを悪化させます。

慢性的な疲労感やだるさ

日常的にストレスを抱えることで、交感神経が過剰に働き、体が常に緊張状態になります。その結果、十分に休息をとっていても疲れが抜けず、倦怠感や集中力の低下を感じやすくなります。

食欲の低下や胃腸の不調

ストレスがかかると、胃腸の働きが抑制されたり、逆に過剰に働いたりすることで、胃痛や吐き気、下痢、便秘などの症状が出ることがあります。また、食欲不振が続くと栄養バランスも崩れやすくなります。

肌荒れや免疫力の低下

ホルモンバランスの乱れや睡眠不足が続くことで、肌の状態が悪化したり、ニキビや湿疹が出やすくなります。また、免疫力が落ちると風邪をひきやすくなったり、病気にかかりやすくなるなど、全身の健康にも影響が及びます。

特に睡眠の質が悪くなることで、心身の回復力が低下し、ストレスの悪循環に陥ることが少なくありません。

慢性的なストレスがもたらす長期的リスク

ストレスが慢性化すると、心身へのダメージはさらに深刻になります。以下に具体的な健康リスクを小見出し付きで解説します。

高血圧や動脈硬化などの生活習慣病

ストレスが続くと交感神経が過剰に働き、血圧が上がりやすくなります。この状態が長く続くと、高血圧や動脈硬化を引き起こす原因となり、心臓病や脳卒中のリスクが高まります。

メタボリックシンドロームの進行

慢性的なストレスはホルモンバランスを崩し、内臓脂肪が増えやすくなります。食欲のコントロールが乱れることで過食に走り、体重増加や糖代謝異常を招く結果、メタボリックシンドロームの進行につながります。

免疫力の低下による病気のリスク増大

ストレスによって免疫細胞の働きが抑えられると、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。さらに、傷の治りが遅くなるなど、体の自己回復能力も低下します。

ホルモンバランスの乱れによる体調不良

ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌により、女性では生理不順、男性では性機能の低下などが起こりやすくなります。体温調整や代謝にも影響を及ぼし、倦怠感や不定愁訴が慢性化することもあります。

脳の機能低下や記憶力の低下

ストレスが長期間続くと、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、集中力や判断力、記憶力が低下します。特に海馬と呼ばれる記憶を司る脳部位が萎縮することが、研究でも示されています。

長期間にわたってストレスが続くと、こうした影響が徐々に表面化し、日常生活に大きな支障をきたすようになります。

人間関係ストレスへの具体的な対処法

人間関係のストレスを軽減するためには、根本的な原因を見極め、早期に対処することが大切です。以下に効果的な方法を小見出し付きで解説します。

感情に流されず冷静に対話する

トラブルが起きたときは、感情的にならずに冷静な姿勢を保つことが重要です。自分の気持ちを整理し、相手の立場や状況も理解しながら落ち着いて話し合うことで、誤解を解消しやすくなります。

無理に合わせず距離を置く

すべての人と無理に関わる必要はありません。ストレスの原因となる相手とは、可能な限り距離を取り、自分の心の平穏を保つことが大切です。関係を見直す勇気も時には必要です。

信頼できる人に相談する

信頼できる友人や家族、同僚に悩みを話すだけでも、気持ちが軽くなることがあります。第三者の視点からアドバイスをもらうことで、解決の糸口が見える場合もあります。

ストレス発散の手段を見つける

運動や趣味、自然に触れるなど、自分なりのリフレッシュ方法を見つけておくことは、ストレスをため込まないために非常に効果的です。意識的にリラックスする時間を取りましょう。

必要であればカウンセリングを受ける

自分だけではどうにもならない場合は、専門家のサポートを受けることも一つの選択肢です。心理カウンセリングや産業医の面談など、専門的な視点からのアドバイスが有効です。

また、会社や学校には相談窓口が設けられていることも多いため、一人で抱え込まず早めにサポートを受けることも検討しましょう。

人間関係ストレスに向き合うために

人間関係のストレスは誰にでも起こり得るものであり、避けて通ることはできません。しかし、原因を理解し、影響を知り、適切な対処を行うことで、心身の健康を守ることは十分可能です。

無理に関係を続ける必要はありません。自分自身の心と体を大切にしながら、適切な距離感で人と関わることが、ストレスと上手に付き合う第一歩になります。

コメント